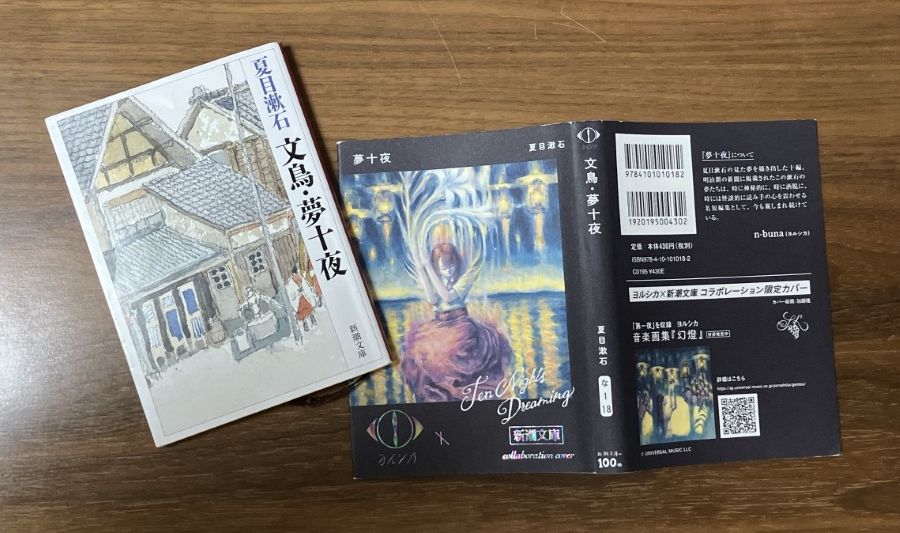

夏目漱石。そう聞くだけで、国語に出てくる難しい人。大文豪。そんなイメージしかなかった。だが、2024年の夏、「新潮文庫 夏の100冊」キャンペーンでもらえる「ステンドグラス風しおり」のおまけにつられ、何か読めるものはないかと探した時、ちょうど「ヨルシカ」というアーティストさんとコラボした表紙で目を引いたのが、夏目漱石の「文鳥・夢十夜」だった。

夏目漱石かぁ。なんか堅そうやしむずそうやしなぁ。試しにちょっと読んでみる。

・・・中略・・・三重吉(みえきち)が来て、鳥を御飼いなさいと云う。・・・中略・・・うむ買うよ買うよとやはり頬杖を突いたままで、むにゃむにゃ云っているうちに三重吉が・・・中略・・・鳥籠の講釈を始めた。その講釈は大分込み入ったものであったが、気の毒な事に、みんな忘れてしまった。・・・

p.8「文鳥」より

『むにゃむにゃ』 『みんな忘れてしまった』

冒頭でこんな言葉がちらほら出てきた。なんだかクスっとくるじゃないか。もしかして、ユーモアに溢れた人なんじゃないか。そう思って読み進めると、なんかずーっとクスっとき続けて面白い。

しかも語彙力が半端なく、1文節だけで、映画を見るような情景を想像させてくる!!なんとすごいのだ。これが、夏目漱石がすごいと言われる所以なのか!!45歳にして初めて気が付いた。

この冊子は短編集なのだが、私は特に、漱石の闘病中の話「思い出す事など」に惹かれた。

病気の時には自分が一歩現実の世を離れた気になる。他(ひと)も自分を一歩社会から遠ざかった様に大目に見てくれる。此方(こちら)には一人前働かなくて済むという安心が出来、向うにも一人前として取り扱うのが気の毒だという遠慮がある。

p.176「思い出す事など」より

「そうそうそう!そうよなー」という共感の嵐。でもちょっと待って、時は明治期だし、あの天才文豪と言われている夏目漱石でも、そんな風に感じていたのか。一気に身近に感じたし、こんな微妙な心情を、ひらがなと漢字の良い塩梅で、こんなに上手に表現していて、心底感動した。

こんな世界線があったなんて、目から鱗がボロボロボロボロと落ちた、貴重な1冊となった。これで一気に夏目漱石のファンになり、どんな人生をたどったのか、どんな作品を書いたのか、知りたくなった。

漱石についての他の本に関しては、また別の記事で紹介していく。

~ 今回はここまで ~

現代のスピードに合わせて気持ちが逸っても慌てない。

一気にしてしまおうとしない。それでは結局続かない。

運鈍根。チャンスを逃さず、小さな事からコツコツと。

これで夢にまた一歩近づいた。

では次の課題へ。

コメント